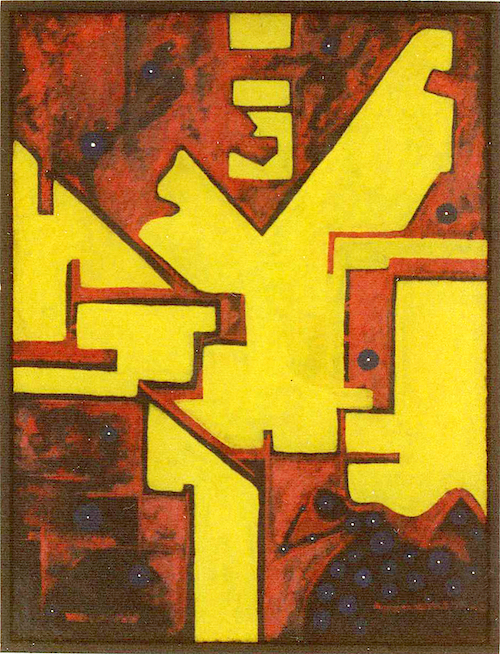

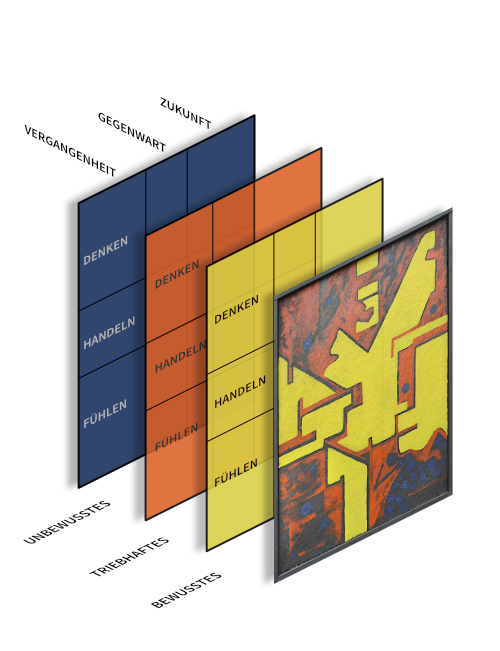

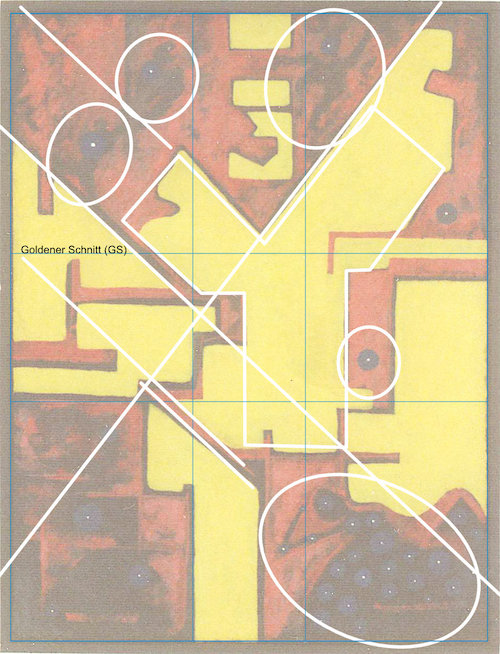

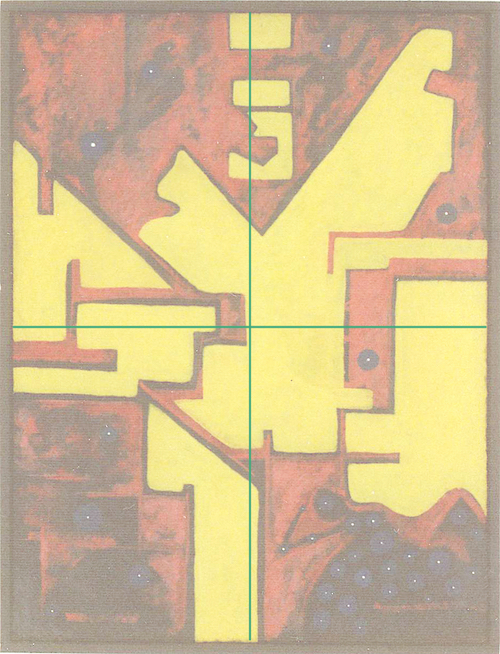

Drei in der Tiefe gestaffelte Bildgründe

1. Vordergrund: Gelb

In der Bildmitte befindet sich eine gelbe abstrakte Figur, deren grobe Umrisse der Form eines großen Ypsilon ähneln. Die Figur scheint frei im Raum zu schweben. Allerdings gibt es eine schmale Waagerechte, die bis zum rechten Bildrand führt.

Darüber, genau auf der Mittelsenkrechten, schweben drei kleine Formen. Die unterste bildet zusammen mit dem kleinen Rechteck darüber eine Silhouette, die aussieht wie ein Schlüsselbart von vorn gesehen. Mit etwas Abstand schließt ein weiteres und etwas größeres Rechteck genau mit dem Bildrand ab.

Unter der Y-Figur und etwas links von der Mittelsenkrechten erhebt sich eine gelbe Säule mit einem schrägen Oberteil. Dieses verläuft von links oben nach rechts unten. Auf der linken Seite des Ypsilon befinden sich zwei Formen auf der Höhe der Mittellinie. Die obere dornartige Figur läuft von links oben nach rechts unten spitz zu. Die Spitze dieses dreieckigen Dorns wird durch einen oben schmalen und unten breiteren Körper gehalten, der vom linken Bildrand angeschnitten wird.

Unter dem spitzen Dreieck fügt sich eine waagerechte Form ein, die den Verlauf der Diagonale des Dreiecks stoppt. Dieser Riegel wird von einem länglichen, vom linken Bildrand kommenden Unterteil gehalten.

Im Bereich der Mittellinie schließt eine eckige vertikale Form mit ihrer gesamten Höhe am rechten Bildrand ab. In der Waagerechten wird diese unten durch eine Wellenlinie begrenzt. Auf ihrer linken Seite ist die Form nach links vergrößert. Dort zeigt sich ein schmaler Einschnitt.

2. Mittelgrund: Rot

Hinter den gelben Formen wabern feuerrote Wolken in einer glühendheißen Atmosphäre. An manchen Stellen enden diese zufälligen Formationen mit scharfen Kanten.

3. Hintergrund: Blauschwarz

Ganz hinten: Schwarz. Darin schweben stellenweise dunkelblaue Kreise mit weißen Punkten in der Mitte. In der linken unteren Ecke sind es vier Kreise, oben links zwei, oben rechts von der Mitte ein Kreis, ebenfalls oberhalb und unterhalb der waagerechten Mittellinie ein Kreis, der als Auge gedeutet werden kann; und in der unteren rechten Ecke sind es vierundzwanzig Kreise mit jeweils einem weißen Punkt, die die Silhouette einer Tänzerin mit weitem Ballkleid erahnen lassen.